龍華打造一流生命健康產業集群

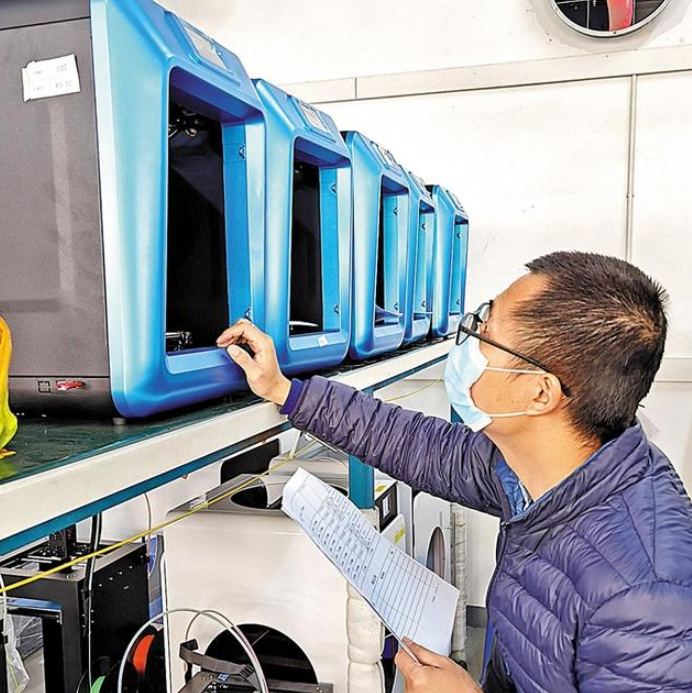

深圳亦諾微醫藥科技有限公司科研人員在實驗室工作。深圳特區報記者楊少昆通訊員陳建華攝

仲夏時節,驕陽似火。

龍華區銀星科技園內,國家高性能醫療器械創新中心近萬平方米的研發空間裝修也在如火如荼進行中。

“這個研發空間主要作為產業中心,預計明年竣工投用。”國家高性能醫療器械創新中心主任、中科院深圳先進院副院長鄭海榮表示,國家創新中心選擇龍華,有力拓展了中心發展空間,為中心全產業鏈條發展提供了良好平臺。

今年初,與國家高性能醫療器械創新中心(簡稱“國家創新中心”)一起落戶龍華的,還有另一家重量級創新平臺——廣東省小分子新藥創新中心(簡稱“小分子中心”)。

憑借優越的區位優勢和完善的產業鏈條,龍華區近年來把生命健康產業列為重點發展的四大支柱產業之一,大力打造世界一流生命健康產業集群。

兩大創新平臺的相繼落戶,既是對龍華產業強區、高質量發展的充分認可,更是對“創新之都”深圳加快“雙區”建設的有力支撐。

瞄準高性能醫療器械制造的城墻口,沖鋒!

今年4月,經工業和信息化部正式批復,龍華區年初引進的廣東省高性能醫療器械制造業創新中心,升級為國家高性能醫療器械創新中心。

這是深圳市首家國家制造業創新中心,也是中國醫療器械領域唯一的國家制造業創新中心。

長期以來,高端醫療器械行業的國際乃至國內市場份額,一直被國際醫療器械行業巨頭所壟斷。

瞄準一個城墻口,不斷發起沖鋒!

搶抓“雙區驅動”的重大歷史機遇,肩挑重擔的國家創新中心在龍華率先開局、銳意破局。

“高端化、聯盟化、國際化、年輕化,是我們中心的幾大特色。”鄭海榮告訴記者,2019年,由中科院深圳先進技術研究院聯合邁瑞、聯影和先健等行業龍頭企業聯合組建了創新中心。目前,中心各研發團隊主要成員以海外留學的博士、碩士為主,在各研究領域挑大梁的帶頭人幾乎清一色是80后。

走進創新中心,處處洋溢著朝氣蓬勃的氣息,上千平方米的辦公空間內,采用全開放式設計,從事各醫療器械領域的研發團隊緊張、有序地忙碌著。

留美博士梁棟正致力于生物醫學成像領域的研究,其帶領團隊研發的快速磁共振成像技術,將醫學影像物理與人工智能相結合,可將傳統磁共振斑塊成像時間由10分鐘壓縮至5分鐘,并向著3分鐘的目標邁進;畢業于復旦大學的賴毓霄博士,主要從事國內首創、國際領先的骨科植入器械“人工骨”材料的研發;畢業于香港城市大學的杜學敏博士,重點研究仿生智能材料及可穿戴植入器件;留學歐洲多年的楊慧博士,目前帶領團隊研發及時診斷系統,推動傳統醫學檢測小型化、微型化,實現單人樣本得到快速檢測。

“創新中心采用‘公司+聯盟’方式運營,目的就是要匯聚國內創新資源和力量,突破高端醫療器械領域核心技術難關,解決該領域研究力量分散、核心技術不足、創新力量薄弱等問題。”鄭海榮告訴記者,中心在市場化運行、創新協同、知識產權運營和人才團隊等方面都將采用富有活力的機制,實現國家重大創新平臺對于醫療器械行業的引領、帶動與輻射。

目前,該中心參與組建的成員單位來自廣東、北京、上海、山東等地,都是在醫療器械領域業績突出、研發能力強的優秀企業和研究力量。其中,中科院深圳先進院是醫療器械領域國內規模最大、實力最強的研究力量之一,在生物醫學工程與醫療器械領域擁有700多名科技人才,將為創新中心提供核心引擎、持續輻射產業注入前沿技術。

“深圳的營商環境確實一流。”鄭海榮說,“除銀星科技園之外,龍華區還在深圳北站匯德大廈為我們提供了8000平方米的人才中心,并全力提供充足的保障房,讓中心的人才沒有后顧之憂,擼起袖子加油干,鉚足干勁往前沖。”

力爭三五年內有創新藥企上市,創新就是要走在人家前頭

從“仿制藥”到“創新藥”,創新就是要走在人家前頭,尤其是在作為全國科技創新一面旗幟的深圳,更是責無旁貸。

“我們將著力打通技術、人才、平臺、政策以及國際合作等壁壘,在根本解決創新藥研發生產‘卡脖子’難題上闖出一條新路,讓中國百姓早日用上更多質優價廉的好藥。”

當與記者談起發起成立小分子中心的初衷,投身深圳生物醫藥產業近30年的中心總經理何詢依然滿懷創業激情。

1991年,畢業于清華大學的何詢來到深圳,在生物醫藥領域摸爬滾打近30年,如今已是行家里手,獲聘為第八屆國家藥典委員會委員,是深圳市生命科學與生物技術協會創會會長。

“上世紀90年代初,中國的藥廠基本都是瞄準國外專利到期的產品進行仿制,然后慢慢仿創結合,逐步實現自主創新。”何詢告訴記者,巨額的投入、逾90%的失敗率,注定新藥研發是個復雜艱難的系統工程,基本上為歐美所壟斷,中國在該領域尚處于初級階段。

“創新藥研發完全依靠政府輸血是難以維持的,實力雄厚的藥企自主研發卻不能兼顧社會效益。我們希望搭建一個可持續發展、有造血能力,可以兼顧社會效應和經濟效應的高端平臺。”何詢表示,小分子中心于2018年獲批省級制造業創新中心,并于2019年成立深圳市小分子新藥創新中心有限公司作為運營主體。

何詢表示,中心的目標是做成生物醫藥領域最大的孵化器。憑借中心各聯盟團隊的專業眼光,尋找高質量的研發項目,制定出以專業經營團隊管理的公司化、市場化、可持續化的創新模式,推動創新藥物的研發與轉化。

中心聚焦粵港澳產業要素,采用“公司+聯盟”的運營方式,其股東及聯盟成員涵蓋粵港澳地區上市企業。華潤三九、信立泰、奧薩、坤建等醫藥名企,南科大和清華深圳研究院等組建的新型研發院所,以及醫藥投資機構、專業經營團隊等大量業內頂尖機構,與各股東單位、聯盟單位緊密合作,發揮各自優勢,構建起生物醫藥上中下游全產業鏈。

“目前中心已孵化了十多個創新藥和綠色合成項目,以及干粉吸入劑等新型制劑。爭取三到五年內有創新藥企業上市,實現自我造血能力,推動5個新藥進入臨床,成功研發10個綠色合成產品。”何詢表示,未來,中心將借助香港、澳門頂尖高校科研資源以及港澳資本市場及國際化優勢,結合廣東省產業基礎及較強的生物科技成果轉化能力和應用能力,重點開展心腦血管類、抗腫瘤類、代謝疾病類等領域的創新藥物研發,著力創新藥物綠色合成工藝、高端晶體以及緩控釋制劑的共性關鍵技術突破,力爭孵化多個具有較強競爭力的研發型公司,成為國內新藥研發細分領域的代表性企業,帶動粵港澳及其他地區生物醫藥產業高質量發展。

以集群優勢推動生命健康產業協同發展,打造新的增長極

國家、省市創新平臺紛紛落地,為龍華加快發展生命健康產業提供了“硬核”支撐。

觀瀾高新園、銀星科技園、錦繡科學園、寶能科技園……近年來,龍華區致力打造生物醫藥產業創新平臺集聚區,一批產業集聚園區排兵布陣;華潤三九、國藥致君、立健藥業、穩健醫療……一批龍頭生物醫藥企業形成產業集群。

目前,龍華全區組建的重點實驗室、工程研究中心、企業技術中心等各類創新載體達30家,現有生物醫藥企業104家,2019年醫藥制造業產值達85.14億元。

“歷經多年培育,龍華如今在化學藥、中藥、生物醫學工程、醫療器械、醫用敷料等生物醫藥重點領域積極布局,涌現出一大批發展潛力巨大的創新型企業和高端平臺,為龍華區高質量發展開啟新引擎,打造新的增長極。”龍華區科技創新局相關負責人表示,龍華區的生物醫藥企業在多個細分領域具備領先優勢,在中藥、抗生素類化學藥、醫用敷料領域市場占有率國內領先,在腫瘤激光診療技術、牙科超聲治療技術等細分領域具有國際領先優勢。

立健藥業是國內首家非終端滅菌制劑通過歐盟cGMP認證的中國制藥企業;翰宇藥業的拳頭產品胸腺法新和胸腺五肽,被納入新冠肺炎防控藥品清單;華瑞同康的核心產品胸苷激酶1(TK1)為癌癥早篩構筑了一套“早早期”的腫瘤風險預警系統……龍頭企業發展迅猛,新生力量也風頭正勁。去年入駐銀星科技園的亦諾微醫藥研發的皰疹溶瘤病毒T3011(瘤內注射),獲準成為全球首個可在中、美、澳三國同期開展臨床試驗的溶瘤病毒。深圳市微創醫學科技有限公司自主研制的大功率半導體激光動力腫瘤治療儀,填補了國內醫學高技術領域的空白……

“龍華占地1萬平方米以上的工業園區有653個,后續還將通過梅觀科技創新走廊建設、市政化改造、城市更新、產業園區轉型升級的方式,釋放出更多的產業空間。”聊起龍華生命健康產業,龍華區工信局相關負責人如數家珍,“即使寸土寸金,龍華區依然想方設法,拿出充足的產業空間,助推生物醫藥產業創新平臺集聚發展。”

這位負責人說,僅國家創新中心所落戶的銀星科技園,目前已建成30萬平方米的生物醫藥專業園區,引進羅茲曼研究院、數字生命研究院、深圳轉化醫學研究院等一批研發、轉化、服務平臺,形成了完善的生物醫藥和醫療器械轉化的全產業鏈。

“5年內,該園區將建成100萬平方米生物醫藥專業化園區,成為深圳最大、最專業的生物醫藥產業園區之一。”這位負責人表示,聚焦醫療器械制造、中成藥、化學藥品、生物藥品等領域,依托國家高性能醫療器械和小分子新藥等項目建設,龍華正全力打造世界一流生命健康產業集群,構建高端高質高新現代產業體系,加快建成高質量發展主力區,為“雙區”建設展現龍華擔當、作出龍華貢獻。

■深圳特區報記者劉琦瑋肖意王敏楊明銘