科學戰(zhàn)“疫” 深圳發(fā)力

做好疫情防控,習近平總書記提出十六字要求:“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策。”

科學戰(zhàn)“疫”,深圳發(fā)力!

武漢攻堅,“火眼”實驗室24小時運轉,成為火神山、雷神山的“前哨”。這是召之能戰(zhàn)的產業(yè)力量。

社區(qū)入口,一張身份識別的小小二維碼,背后是大數(shù)據(jù)的體系支撐。這是科技防控的治理力量。

觀點交鋒,主動發(fā)聲的科學家當起科普志愿者,謠言在科學理性面前難以形成次生災害。這是科學理性的人文力量。

產業(yè)力量:從“前哨”的“火眼”到小小的濕巾

如果說火神山、雷神山是武漢抗“疫”的要塞,那么負責檢測的“火眼”實驗室便是“前哨”。“火眼”,便是科學戰(zhàn)“疫”的深圳貢獻之一。眼下,武漢的“火眼”已經具備每天檢測過萬樣本的能力,其他六只“火眼”也在天津、長沙、石家莊、北京、上海、深圳相繼入列。“火眼”的建設者華大基因表示,整體檢測量在必要時可以達到每天8萬樣本。

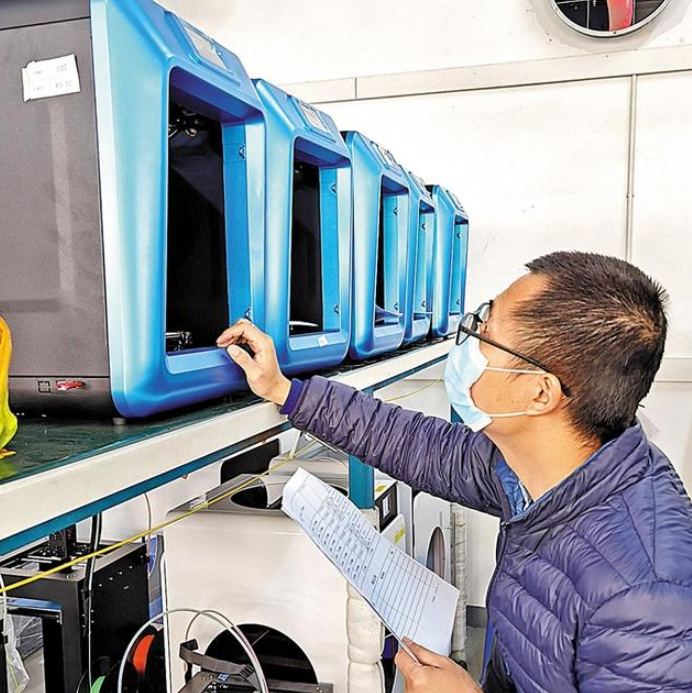

沖鋒在前的“火眼”,體現(xiàn)著深圳科學戰(zhàn)“疫”的產業(yè)力量。“火眼”顯威,源于華大基因領先的基因測序能力。在和病毒的時間賽跑中,華大基因不僅只用五天完成了“火眼”主體建設,而且還迅速推出了檢測試劑盒和測序系統(tǒng),研制成功了快檢自動儀。

科學戰(zhàn)“疫”的產業(yè)力量,并非只有一個“火眼”,深圳高科技產品的身影出現(xiàn)在不同的戰(zhàn)場。比如火神山、雷神山的戰(zhàn)地醫(yī)院,華為的5G技術提供了通信支撐;比如大面積噴灑消毒,大疆的植保無人機從農業(yè)轉戰(zhàn)城區(qū);比如隔離病區(qū)的送藥機器人,深圳的機器人產業(yè)正在迎來非接觸技術的爆發(fā)式增長。

昨天的《深圳商報》,刊登了一條關于消毒濕巾的新聞。為了避免醫(yī)用防護鏡起霧,南科大的孫大陟團隊緊急攻關,使用特殊的納米材料,研制出了特殊的防霧消毒濕巾。此前的《深圳商報》,還有“隱形手套”的報道。看到醫(yī)護人員面部和手部的磨損,深圳大學吳奕光團隊送來了新型創(chuàng)面修護產品。使用來自海洋生物的甲殼素原料,這種新產品噴敷后如同戴上“隱形手套”,可以一洗摘除。

濕巾與手套談不上是戰(zhàn)“疫”的大殺器,但這種溫情的“微防護”,顯示出深圳科技創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)需求的市場嗅覺,更是顯示出科技創(chuàng)新強大的產業(yè)轉化能力。

治理力量:超大城市破題求解科技防控

“警方提示,入深人員,掃碼登記,快速通行,謝謝配合。”迎接節(jié)后返深的車流,這個名叫黃田田的機器人在高速檢查站上崗了。“入深人員請掃碼登記……”在高速收費站和檢疫點,懸掛有申報二維碼的小型無人機低空慢行飄移喊話。進行過事先申報的司機和乘客,只需經過測量體溫、查看身份證件以及核對申報信息的二維碼就能輕松過關,全過程不到一分鐘。

輕松的一分鐘,是科技防控生效后的舉重若輕。移民眾多的深圳,有著特殊的防控壓力,那就是有1200萬人將在春節(jié)后返回,隨之而來是巨大的疫情風險。應答這一超大城市的應急管理難題,深圳用科技防控求解。

無人設備的廣泛應用,是直觀的體現(xiàn)。提升高速公路的通行效率,深圳用上了機器人、無人機;解決城市清潔人員的人力不足,深圳用上了5G無人清掃車;化解一線醫(yī)護人員的工作風險,進行隔離的健康驛站里用上了送餐機器人。

智慧城市的大數(shù)據(jù)管理,才是科技防控的核心。入深車輛的網上登記,可以清楚記錄人員的流動軌跡;常住人員的掃碼管理,可以讓網絡化管理更為細致。“城能入、家能進”的深圳,守住底線是向科技手段要助力,更是依靠科學治理增能力。

壯大科技防控的治理力量,也有著媒體的貢獻。《深圳商報》旗下的讀創(chuàng),在春節(jié)后及時推出了“新型冠狀病毒感染的肺炎科普與服務平臺”。從最初的發(fā)熱門診查詢到確診患者同行程查詢,從走向全國的“疫情地圖”到促進生產的“復工”指南,小小的手機屏幕,創(chuàng)造了一個信息傳播、精準服務的大平臺。

人文力量:科學家發(fā)聲開設辟謠臺

抗擊疫情,還有一個第二戰(zhàn)場,那就是科學理性和謠言假象不停較量的無形戰(zhàn)場。雖然也曾有過雙黃連短暫的買買買,也曾流傳過高度酒的神話喝喝喝,但是深圳市民的朋友圈,并沒有給謠言留下生根的時間和空間。

“只要我們堅定信心,一定能打贏這場疫情攻堅戰(zhàn)。”從2月4日開始,深圳科學家主動亮相《深圳商報》和讀創(chuàng),制作了一組系列視頻《抗擊疫情科學家在行動》。南方科技大學深港微電子學院副教授汪飛是第一位亮相的深圳科學家。他告訴記者,參與錄制節(jié)目,發(fā)聲助力抗疫,是科學家精神的特殊體現(xiàn),是一件極具社會意義的科普工作。

“要有科學精神,用科學思維去辨謠。”海普洛斯聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術官陳實富專門錄制辨謠教程,為網友科普辨謠技能。

在深圳市科學技術協(xié)會和深圳市科技志愿服務總隊的支持組織下,集體發(fā)聲成為深圳科學家的戰(zhàn)“疫”統(tǒng)一行動,目前已有20多名科學家參與其中。短視頻一經推出,迅速在微信朋友圈流傳,網友盛贊是“科學家正能量”“科普好聲音”。

深圳商報記者錢飛鳴